干杯!中国酒探究家のdonです。

「紹興酒って、いろんな種類があるって本当?」

実は紹興酒は全部で4種類に分類できます。

そこで今回は紹興酒の種類・分類について解説します。

- 紹興酒の種類が知りたい

- そもそも加飯酒って何?

- 紹興酒ってどんなお酒なのか詳しく知りたい

- 飲食店や酒販店で働いていて紹興酒を学びたい

執筆者紹介 don(門倉郷史)

日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。赤坂・六本木・銀座にある中国郷土料理店で約9年勤務し、黄酒専門店責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。

日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。赤坂・六本木・銀座にある中国郷土料理店で約9年勤務し、黄酒専門店責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。

Contents

紹興酒の分類方法とは?

紹興酒の種類は、二つの分類方法があります。それは、「製造法」と「糖分量」です。

まだ少しわかりづらいかもしれませんが、概要を下記の表にまとめてみました。

| 製造法 | 紹興酒は製造法の違いによって4種類に分類されます。日本に流通しているのはほぼ加飯酒のみ。かつては輸入があったようですが残念ながら姿を消してしまいました。この分類を知ることで、紹興酒にもさまざまな個性を持った酒があるのだと知ることができます。 |

|---|---|

| 糖分含有量 | 紹興酒は糖分量によって4種類に分類されます。これは、紹興酒だけではなく、黄酒全体にも適用されている基準です。この分類を知ることで、甘口なのか辛口なのかを判別することができます。 |

いかがでしょうか?まだわかりづらいでしょうか?

次に、それぞれの分類方法を詳しく見ていきましょう。

紹興酒の分類方法①製造法

紹興酒は製法によって4種類に分類することができます。

それぞれ作り方の流れは大体同じですが、発酵期間や使用する原料、原料の量などが異なります。

ではその紹興酒4種類がどのようなものなのか、それぞれ見ていきましょう。

元紅酒(げんこうしゅ)

紹興酒の最もオーソドックスタイプと言われているのがこの元紅酒です。

以下が元紅酒の特徴と成分基準表です。

- 攤飯(タンファン)造り

- 仕込み水に「漿水(しょうすい)」を使用する

- 麹に「麦曲」を使用する

- ドライタイプの紹興酒

| 糖分 | 15g未満(1リットル中) |

|---|---|

| 酸度 | 4.0-7.0g(1リットル中) |

| アルコール度数 | 13.0°〜20° |

| アミノ酸 | 0.5g以上(1リットル中) |

- 攤飯造り:蒸した米を冷ますときに筵などに広げて冷ます製法

- 漿水(しょうすい):もち米を浸漬した際に発酵した水のことで仕込みに使用する

- 麦曲:中国版の麦麹。黄麹菌の他、クモノスカビや毛カビが多く繁殖している

▼紹興酒の原料や製法についての詳しい説明はこちらをご参照ください

▼紹興で元紅酒を飲んだ時の感想もまとめているのでより詳しく知りたい方は併せてご覧ください

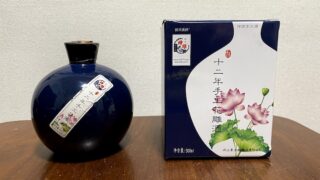

加飯酒(かはんしゅ)

日本や中国で最も流通している紹興酒がこの「加飯酒(かはんしゅ)」です。

元紅酒よりも原料を多く使い、発酵期間も長期間に渡ります。

味わいや元紅酒よりもふくよかでまろやかではありますが、4種の中では、セミドライタイプに属します。

以下が加飯酒の特徴と成分基準表です。

- 製造過程は元紅酒と同じ

- 元紅酒より糯米・麦麹を10%増加して仕込む

- 一次発酵、二次発酵共に元紅酒よりも長い

- セミドライタイプの紹興酒

| 糖分 | 15.1〜40.0g未満(1リットル中) |

|---|---|

| 酸度 | 4.5-7.5g(1リットル中) |

| アルコール度数 | 14.0°〜20.0° |

| アミノ酸 | 0.6g以上(1リットル中) |

厳密に言えば、アルコール度数は年数によっても細かく定められています。

- 酒齢3年以下 15.5°以上

- 酒齢3〜5年 15.0°以上

- 酒齢5年以下 14.0°以上

善醸酒(ぜんじょうしゅ)

黄酒の製造法としては最も古くからあるとも言われているのがこの「善醸酒(ぜんじょうしゅ)」です。

基本的には元紅酒や加飯酒と同じような製造工程ですが、大きな違いがあり、仕込みの水に紹興酒を使用するという点です。

もち米からお酒を作るためには、原料を糖化しなければならず、そのためには麹が必要です。

当時はまだ麹や酵母の力が弱かったため、仕込み水に紹興酒(元紅酒)を使用するという非常に贅沢な紹興酒なのです。

糖分は加飯酒の約4倍(7.18%)であり、甘口ではありますが後味はしつこくなく日本人には親しみやすい味わいといえます。

| 糖分 | 40.1〜100.0g未満(1リットル中) |

|---|---|

| 酸度 | 5.0-8.0g(1リットル中) |

| アルコール度数 | 12.0°〜20.0° |

| アミノ酸 | 0.5g以上(1リットル中) |

香雪酒(こうせつしゅ)

紹興酒の中でも最もスイートタイプなのが「香雪酒(こうせつしゅ)」です。

元紅酒の醪に麦麹と糟焼(ツァオシャオ)を添加して3~4ヶ月保管したあとに搾って完成します。

糟焼(ツァオシャオ)とは?

「(紹興酒の)酒糟には10%の酒精と20〜25%の可溶性無窒素物(主として糖分)を含んでいるので、これに新しく稲のもみがらを加え、二週間密封して発酵を継続し、これを蒸留して白酒を取り出す。これを俗に糟焼(ツァオシャオ)という。」

引用:「中国の酒」大谷彰著より

| 糖分 | 100.0g以上(1リットル中) |

|---|---|

| 酸度 | 4.0-8.0g(1リットル中) |

| アルコール度数 | 15.0°以上 |

| アミノ酸 | 0.4g以上(1リットル中) |

おまけ:淋飯酒(りんぱんしゅ)とは?

紹興酒には「攤飯酒(たんふぁんしゅ)」「淋飯酒(りんぱんしゅ)」という名称もあります。

これは、製法工程の一部である「蒸し米を冷ますときの違い」によるものです。

攤飯酒と淋飯酒

攤飯(たんふぁん):蒸した米を簀子に広げてそのまま冷ます

淋飯(りんぱん):蒸した米に冷水をかけながら冷ます

攤飯をして造る紹興酒が攤飯酒、淋飯をして造る紹興酒を淋飯酒といいます。

今はほとんど飲用としては流通しておらず、元紅酒の酒母として用いられています。かつては酒母で使われる以外の酒は、新酒として楽しむ人もいたようです。

最後にまとめておきますので、まずはこれだけ覚えておけば良いかと思います。

淋飯酒とは、元紅酒の酒母である。

紹興酒の分類方法②糖分含有量

紹興酒は、糖分含有量によっても4種類に分けることができます。

糖分含有量とは?

1リットル中に糖分量が何g含まれているかの数値。

これは紹興酒に限らず、黄酒全体にも適用されている分類で、この指標を見るとその黄酒は甘口か辛口かがわかるのです。

糖分含有量によって分類される4種類とは、下記の通りです。

- 干型

- 半干型

- 半甜型

- 甜型

それぞれ解説します。

干型(ガンシン)紹興酒で最もドライタイプ

紹興酒の中で最も辛口なのが「干型」(ガンシン)です。

糖分含有量は1リットル中で15.0g未満と定められています。

日本ではほとんど流通していません。ちなみに非常にドライな台湾紹興酒はこの「干型」に分類されます。

半干型(バンガン)最も馴染みのあるセミドライタイプ

紹興酒の中で最も一般的なのが「半干型(バンガン)」です。

糖分含有量は1リットル中で15.1〜40.0g未満と定められています。

日本で最も見かけることができる紹興酒の型です。

半甜型(バンティエン)親しみやすいまろやかなセミスイートタイプ

やや甘口タイプですが親しみやすい味わいタイプが「半甜型」(バンティエン)です。

糖分含有量は1リットル中で40.1〜100.0g未満と元紅酒の3〜7倍です。

日本では少数ですが「越王台18年」「雲集」などのブランドが流通しています。

(2024/07/26 19:19:20時点 楽天市場調べ-詳細)

甜型(ティエン)ポートワインのようなスイートタイプの紹興酒

最も濃厚で甘口タイプなのが「甜型」(ティエン)です。

糖分含有量は1リットル中で100.0g以上でかなり濃厚ですが、デザートワインなどと同じように食後酒として楽しめます。

残念ながら日本では流通していません。

コレで理解!製法別の4種類との関係性

ここまで紹興酒の分類について解説してきましたが、いろんな分類と名称があって、混乱してしまうかもしれません。

以下のように表にすると理解していただけるかと思います。

| 糖分量 | 製法別による名称 | 糖分含有量による名称 |

| 15.0g未満 | 元紅酒 | 干型 |

| 15.1〜40.0g以下 | 加飯酒 | 半干型 |

| 40.1〜100.0g以下 | 善醸酒 | 半甜型 |

| 100.0g以上 | 香雪酒 | 甜型 |

元紅酒は、干型(辛口)であり

加飯酒は、半干型(やや辛口)であり

善醸酒は、半甜型(やや甘口)であり

香雪酒は、甜型(甘口)である

日本で一般的に流通しているのは加飯酒なので、僕たちは紹興酒のセミドライタイプを日常的に楽しんでいると言えます。

わかりましたでしょうか?

もし「よくわからない・・・」という方は遠慮なくコメントやメッセージなどで気軽にご質問ください!

【まとめ】紹興酒にはさまざまな種類が存在する

今回は、紹興酒の種類は製法と糖分含有量によって分類でき、それぞれ4つずつの名称があるということを紹介いたしました。

加飯酒以外の種類、飲んでみたくありませんか?

これから、日本でもさまざまな紹興酒が流通していくことに期待したいですね。

紹興酒の可能性がグッと広がるはずです!

▼紹興酒全般についてもっと知りたい方はこちらをご参考ください