干杯!

中国酒探究家のdonです。

さて、中国を代表する醸造酒といえば、紹興酒が挙げられます。

では、紹興酒とはどのようなお酒なのか、ご存知でしょうか?

紹興酒についての情報は日本に少なく、実は原料や製法など細かな情報があまり知られていません。

そこで今回は紹興酒の基礎知識(原料や製法など)や楽しみ方、おすすめの銘柄などを詳しく解説します。

- 紹興酒の基礎知識

・定義

・原料

・作り方

・歴史

・味わい

・度数

・種類 - 紹興酒の楽しみ方(飲み方・合う料理・購入できる場所)

- 意外とタメになるトリビア

- おすすめの銘柄

ちなみにこの記事は、紹興酒について随時更新していく進化型記事です。

もし不足している情報があれば、コメントやDMなど頂けたら幸いです。追記いたします。一緒に紹興酒について深堀していきましょう!

▼YouTubeに動画でもアップしました!

▼紹興酒を含んだ中国最古の醸造酒「黄酒」についてもまとめております

執筆者紹介 don(門倉郷史)

日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。赤坂・六本木・銀座にある中国郷土料理店「黒猫夜」で約9年勤務し、黄酒専門店責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。

日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。赤坂・六本木・銀座にある中国郷土料理店「黒猫夜」で約9年勤務し、黄酒専門店責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。

Contents

紹興酒とはどんなお酒?まずは基礎知識を学ぼう!

ここではまず最初に紹興酒の定義や原料など基礎的なことについて紹介していきます。

- 定義 | 産地と国家基準

- 原料 | 糯米や小麦などさまざま

- 作り方 | 日本酒と共通点が多い

- 歴史 | 2000年以上もの歩み

- 味わい | 紹興酒を構成する”六味”

- 種類 | 糖分含有量によって4つに分類

定義 | 産地と国家基準

紹興酒とは、糯米や麦曲、鉴湖水などを原料とした浙江省紹興市産の醸造酒です。

甕やタンクを用いて糖化と発酵を行う”並行複発酵”で作られ、高度な醸造技術と徹底した温度管理によって生み出されます。

紹興酒は日本をはじめ世界に流通しており、黄酒の中でも最も代表的なお酒といえます。

正式に紹興酒と名乗るためには、原料の品質等級や製法など、さまざまな面において規定された国家基準をクリアしなければなりません。

地理的表示(GI)保護制度とは

「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。」

引用:「地理的表示(GI)保護制度」農林水産省HPより

GIは世界各国で設けられている制度で、中国では2000年から導入されました。

では、どのような規定があるのか?一部を下記に掲載します。

- 糯米はGBで規定されている二等級以上のものを使用

- 麦曲に使用する麦はGBで規定されている二等級以上のものを使用

- 紹興市内を流れる水流「鉴湖(かんこ)」の上質な水を使用

- 紹興市で生産された醸造酒

・・・etc

※GBとは中国の国家規格を規定する機関。日本のJISに相当

紹興産=紹興酒ではない?

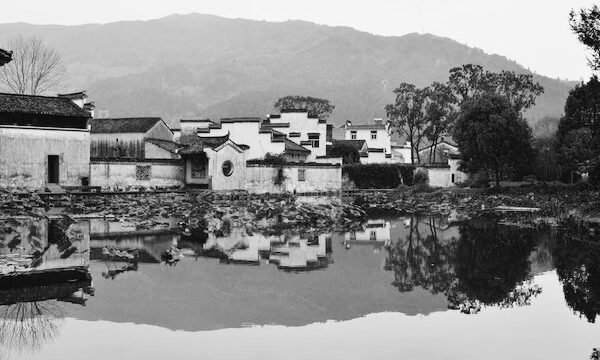

実際に訪問したときに撮影した紹興の風景

実際に訪問したときに撮影した紹興の風景紹興酒の産地は浙江省紹興市(せっこうしょう しょうこうし)です。

紹興は北緯約30度、上海の南西にある浙江省の都市です。浙江省の中では北部にあたり、”東洋のベネチア”とも呼ばれるぐらい水源豊かな街です。

治水の神ともいわれる禹王の墓跡があったり、王羲之や魯迅など偉大な文化人も多数輩出しています。

▼浙江省紹興市の概要

| 人口 | 535.3万人(2022年) |

|---|---|

| 位置 | 北緯29〜30°、東経119〜121° |

| 面積 | 8274.79㎢ |

| GDP | 7,351億元(2022年※約15兆円) |

紹興市と日本の市区町村と比較してみると・・・

- 緯度30度にある都市は尾久島町、奄美大島周辺

- 横浜市の人口377万人(日本一)

- 岐阜県高山市の面積2,177km2(日本一)

- 大阪市のGDPは約19兆

紹興市は非常に大きく、経済力のある地域だということがわかります。

紹興酒は紹興市で造られた酒ではありますが、「紹興で作っている醸造酒=紹興酒」ではありません。

なぜなら、紹興で造っている醸造酒だとしても上記の国家基準をクリアしていなければ紹興酒と名乗ることができないからです。

正式な紹興酒には、非公式な紹興産の黄酒と区別するために、シールが貼られています。

正式な紹興酒を認定するマーク

国が認めた正式な紹興酒には、下の写真のようなシールが貼られています。

これは「国家地理標示保護産品」を表すマークです。このマークがついていないものは、紹興産だとしても紹興酒と呼ぶことはできません。

これはまさにシャンパーニュ地方の「シャンパン」や、テキーラ地方のメスカル「テキーラ」と同じような考え方です(原産地呼称)。

原産地呼称について、さらに詳しいことは下記の記事で解説しているので、良かったらご参考にどうぞ。

このように紹興酒は、さまざまな国家基準をクリアした上質なブランド酒なのです。

- 紹興酒はGBに則った国家地理標示保護産品の規定をクリアしなければならない

- 紹興で造られていても紹興酒と名乗れるとは限らない

- 正式な紹興酒には地理的表示認定のマークがつけられている

原料 | 糯米や小麦などさまざま

さて、では紹興酒は何からできているのでしょうか。

次に紹興酒の原料について簡単に解説していきます。

水・糯米・麦曲・酒薬・カラメル

紹興酒の主な原料は、もち米・麦曲・鉴湖(かんこ)の水・酒薬(しゅやく)です。また、着色のために、カラメルも使用します。

酒薬は麹と酵母、両方の菌が存在する紹興酒特有の糖化発酵材です。酒母となる淋飯酒(りんぱんしゅ)を製造する際に使用します。

穀物の醸造酒に麹が必要な理由

酒を作るためには糖分が必要です。もち米は、酒を作るには糖分が足りません。

そこで必要になるのが、麹です。

麹は、米のでん粉をグルコース(糖分)に変えていきます。その後、酵母がその糖を食べてアルコールを生んでいくのです。

日本酒は人工的に酵母を添加しますが、紹興酒は天然酵母を活かしてアルコール生成していきます。

前章でお伝えした通り、紹興酒で使用する原料は、等級の基準や種類が定められています。

例えば水は、鉴湖(かんこ)という湖の水を使用しなければなりません。鉴湖はかつては一つの大きな湖を指していましたが、今は会稽山から注ぐ36の水流の総称です。

紹興酒の原料についてより詳しく知りたい方は、こちらにまとめているので良かったら参考にしてみてください。

では、これらの原料を使いながらどのように紹興酒を作っていくのでしょうか?

次に紹興酒の作り方を見てみましょう。

- 紹興酒の原料は、もち米・麦曲・鉴湖水・酒薬・カラメル

- 紹興で造られていても紹興酒と名乗れるとは限らない

- 紹興酒の糖化発酵剤は麦曲と酒薬の二つがある

作り方 | 日本酒と共通点が多い

紹興酒は糖化発酵とアルコール発酵を同じ甕の中で行っていく「並行複発酵」で作られます。

アジアの中で米の酒として代表的なものは日本酒が挙げられます。

日本酒の作り方を見てみると、細かな部分での違いはありますが大まかな製造工程は似ています。

紹興酒の製造工程とは?

紹興酒の製造工程は、簡単に解説すると下記のようになります。

- 糯米を精白して、ふるいわけ

- 糯米を水に漬けて吸水

- 糯米を蒸して、冷ます

- 甕に入れ、水、麦曲、酒母、漿水と混ぜる

- 発酵(一次・二次)

- 専用の圧搾機で搾り、濾過する

- カラメル・ブレンド

- 火入れ殺菌

- 甕に酒を詰めて完成

紹興酒の作り方の特徴としては、「漿水を使う」「甕を使う」「着色でカラメルを添加する」「ブレンドする」などが挙げられます。

伝統製法による紹興酒は、冬季に醸造します。11月になると紹興酒の仕込みがスタートし、上記のような流れで造られていきます。

新酒ができあがるのは2月頃。3〜4ヶ月かけてじっくり造り上げられた紹興酒はそこから長期熟成期間に入ります。

紹興酒はどこか安価な印象を持たれがちなのですが、手間を惜しまずに長期に渡って造られている酒なのです。

- 紹興酒は並行複発酵で作られる

- 製造工程は日本酒と共通点が多い

- 紹興酒製造の特徴は甕醸造、カラメル添加、ブレンドなどさまざま

▼各工程についてより詳しい解説は、こちらをご参考ください!

歴史 | 2000年以上もの歩み

紹興酒の誕生を遡ると、今から約2400年程前の春秋戦国時代を記した書物「呂氏春秋」の記載に辿り着きます。

そこには、越王である勾践(こうせん)が住む会稽(かいけい※現在の紹興)にて川から酒を流し、それを飲んで兵士たちが鼓舞した、という表記があります。

日本でいえばまだ縄文時代にあたるこの時期。既に飲用のお酒があったことだけでも、驚くべき文化の発達スピードです。

ただ、今の紹興酒の原型ともいえるお酒は、紹興で酒造りが最も隆盛した南宋時代のものです。

南宋時代は、今から約1000年ほど前です。小麦を使った麹の製法が紹興に伝わり、酒造りにも反映されました。現代の紹興酒は、この頃の製法で造られていると言われています。

- 紹興酒の歴史は2400年前の「呂氏春秋」から始まる

- 今の紹興酒は約1000年前の南宋時代に生み出されたお酒が原型

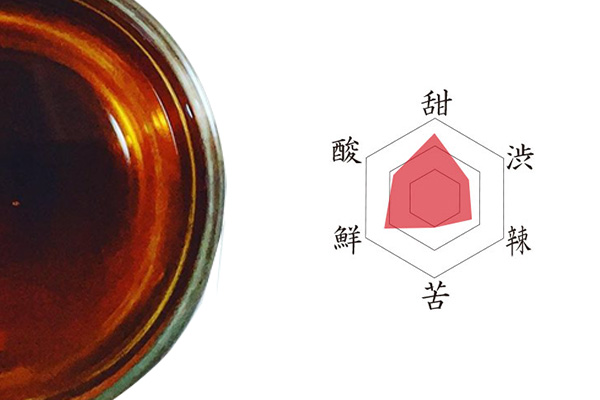

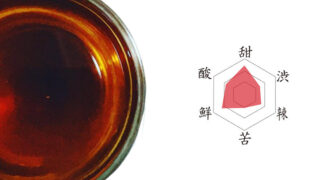

味わい | 紹興酒を構成する”六味”

紹興酒は他の酒と比較して香味成分が豊富で多彩な味わいが感じられます。

そんな紹興酒の味わいは、6つの味のバランスで成り立っています。

六味「甜・酸・苦・辣・鮮・渋」について紹介!

紹興酒を構成する6つの味とは、下記の通りです。

- 甜味(あまみ)

- 酸味(さんみ)

- 苦味(にがみ)

- 辣味(からみ)

- 鮮味(うまみ)

- 渋味(しぶみ)

この六味のバランスが絶妙に合わさってこそ、上質な紹興酒と言えます。

逆を言えば、このどれもが欠けてはならない要素です。

六味についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

- 紹興酒は六味のバランスで成り立っている

度数 | 種類によって規定されている

酒にとってアルコール度数は全体のボディ感や味わいにも影響してくる重要な要素です。

紹興酒のアルコール度数は、国家基準に基づいて主に12.0〜20.0%と規定されています。

ただ、紹興酒には4つのタイプが存在し、各種類によっても細かく規定されています。

詳しくは以下「種類」の章で解説します。

度数についてより詳しく知りたい方は下記の記事を併せてご覧ください!

種類 | 糖分含有量によって4つに分類

紹興酒は、4つの種類に分類されます。

- 元紅酒(げんこうしゅ) | ドライ

- 加飯酒(かはんしゅ) | ややドライ

- 善醸酒(ぜんじょうしゅ) | やや甘口

- 香雪酒(こうせつしゅ) | 甘口

これらは主に糖分含有量によって区別されています。つまり、簡単に言うと甘口なのか辛口なのかで種類が異なる、ということです。

糖分含有量だけでなく、さまざまな成分において各タイプごとに規定されています。

| 糖分 | 15g未満(1リットル中) |

|---|---|

| 酸度 | 4.0-7.0g(1リットル中) |

| アルコール度数 | 13.0°〜20° |

| アミノ酸 | 0.5g以上(1リットル中) |

| 糖分 | 15.1〜40.0g未満(1リットル中) |

|---|---|

| 酸度 | 4.5-7.5g(1リットル中) |

| アルコール度数 | 14.0°〜20.0° |

| アミノ酸 | 0.6g以上(1リットル中) |

※加飯酒は年数ごとでもアルコール度数が細かく規定されています。

| 糖分 | 40.1〜100.0g未満(1リットル中) |

|---|---|

| 酸度 | 5.0-8.0g(1リットル中) |

| アルコール度数 | 12.0°〜20.0° |

| アミノ酸 | 0.5g以上(1リットル中) |

| 糖分 | 100.0g以上(1リットル中) |

|---|---|

| 酸度 | 4.0-8.0g(1リットル中) |

| アルコール度数 | 15.0°以上 |

| アミノ酸 | 0.4g以上(1リットル中) |

より詳しく紹興酒の種類について知りたい方は下記の記事を併せてご覧ください。

以上、紹興酒の基礎的な知識を解説してきました。

次からは紹興酒を楽しむための豆知識や方法を紹介いたします。

紹興酒の楽しみ方とは?家で満喫するコツを伝授

紹興酒は、他の醸造酒と比較しても飲み方が多彩で、さまざまな方法で楽しまれています。

また、合わせる料理によっても楽しめる幅が広がります。

ここでは、紹興酒の代表的な飲み方や合う料理を解説し、そして購入できる場所も併せて紹介します。

代表的な飲み方6選

というわけで、紹興酒の代表的な飲み方についてまとめました。以下の一覧をご参考ください。

| ①常温 | 最もオーソドックスな飲み方。紹興酒本来の味が楽しめる。 |

|---|---|

| ②燗 | 湯煎やレンジなどでボトルや徳利を温めて飲む方法です。紹興酒は酸味が強いお酒なので温めすぎないようにするのがおすすめです。 |

| ③冷酒 | 冷蔵庫でボトルごと冷やすと、渋味や酸味がシャープになり、銘柄によっては非常に飲みやすくなります。 |

| ④ロック | 常温の紹興酒に氷を入れて楽しむ飲み方です。飲み口が柔らかくなりますが、味が薄まってしまうのが難点です。 |

| ⑤加える(干し梅や生姜など) | 常温の紹興酒に干し梅を入れたり、レモンスライスを入れる飲み方もあります。ザラメを入れるときは燗にして混ぜるようにして溶かしていくのが一般的です。 |

| ⑥割る | チューハイの焼酎のように紹興酒を活用する飲み方です。ソーダやジンジャエール、コーラなど割るドリンクによってさまざまな味わいが楽しめます。 |

紹興酒の飲み方については下記の記事でより詳しくまとめています。よかったらご参考ください。

料理と一緒に紹興酒を楽しもう!

「紹興酒に何を合わせていいのかわからない」という方も少なくありません。

紹興酒は独特な酸味や強めのボディで、中華だけではなく肉料理全般や発酵食品など幅広い料理と楽しむことができます。

紹興酒に合う料理を一覧にまとめたのでご参考ください。

| 肉料理全般 | 焼き肉、焼鳥、すき焼き、角煮やチャーシューなどの肉料理は紹興酒と合います。パンチェッタもいいですよ!鴨や羊、ヤギなどやや個性のあるお肉を使った料理も相性が良いですね。 |

|---|---|

| 発酵食品・料理 | チーズや腐乳(中国の発酵豆腐)などの発酵食品も、立派な紹興酒のおつまみになります。 |

| スパイス料理 | 最近流行のスパイス料理。香辛料の味や香りと紹興酒の多彩な風味は、他ジャンルにはないマリアージュを生みます。 |

| 和食 | 意外と思われるかもしれませんが、和食にも紹興酒とピッタリな料理があります。肉じゃがやおでんなど、ふくよかな味わいだったり、出汁がしっかり利いた料理だと、紹興酒とうまく混じり合って、良い晩酌のひとときが過ごせるでしょう。 |

| 定番!中華料理 | 麻婆豆腐、餃子、エビチリなど日本でお馴染みの中華料理は紹興酒との相性もぴったりだと思います。シュワっとしたくなったときは、炭酸で割ってハイボールにするのもよいですね! |

この投稿をInstagramで見る

それでもまだ「何を買えばわからない・・・」と悩んでしまう方は難しく考えずに、家で中華料理を楽しむときに紹興酒を合わせてみましょう。

きっと新しい世界が開けるはず!です。

紹興酒ってどこで買える?購入場所を紹介!

紹興酒は私たちの身近にあるスーパーマーケットやコンビニには、ほとんど置いていません。

そこで紹興酒の購入場所としておすすめなのは、下記の通りです。

- 新大久保や上野にあるような中華食材店

- インターネット

- 酒販店

- スーパー・コンビニ

上野アメ横、新大久保、池袋などには大きな中華食材店があり、品揃えも豊富です。ご興味のある方はぜひ一度行ってみてください。

一番手軽でおすすめなのは、Amazonや楽天などインターネット通販サイトです。「紹興酒」と検索すればたくさんの銘柄が出てきます。「すぐに欲しい!」という方にはおすすめです。

▼YouTubeでも紹興酒が購入できるおすすめの場所を紹介しています!

意外と知らない!紹興酒の面白トリビア3選

謎の多き酒、紹興酒。

その中でも「へぇ!そうなんだ!」と思っていただけるようなトリビアを3点ピックアップしてみました。

- 紹興酒と日本酒の違い

- 紹興酒は、なぜ褐色なのか?

- 紹興酒はブレンドをして完成する

それぞれ解説します。

同じ米の酒でもこんなに違う?紹興酒と日本酒の違い

日本酒と紹興酒はアジアを代表する米の醸造酒です。

この2種の酒はさまざまな共通点がありながら、色や風味は全く異なります。

そこでどのような点が同じでどこが違うのか、代表的な点を箇条書きでまとめました。

紹興酒と日本酒の共通点

- 全体の製造工程が似ている

- 主原料が米の醸造酒

- 造るために麹が必要

- 世界的にも稀な並行複発酵

紹興酒と日本酒の違い

- 細かな原料の違い

- 精米歩合

- 片白と諸白

- 菌の種類

- 発酵・貯蔵に用いる容器

- 酸の構成成分

細かい解説は下記にまとめています。より深く知りたい方はこちらをご参考ください。

紹興酒は、なぜ褐色なのか?

紹興酒は透明感のある褐色をしています。同じ米の酒である日本酒は基本的に透明です。なぜ紹興酒は、あれほど濃い褐色になるのでしょうか?

答えは下記の3点です。

- アミノ酸の量

- 麹に使用する小麦の色

- カラメルの添加

褐色の理由①アミノ酸の量

アミノ酸の量が多いことでメイラード反応が活発化し、着色していきます。

褐色の理由②麹に使用する小麦の色

麹の元となる小麦は皮ごと使用するため、その色も紹興酒の酒色に影響します。

褐色の理由③カラメルの添加

さらに大きな要因となるのが、カラメルの添加です。カラメルは味には影響せず、着色と光沢のために使用されます。

以上、大きく3つの理由から、紹興酒は濃厚な褐色となります。

紹興酒はブレンドをして完成する

紹興酒は、日本酒でいえば古酒にあたる熟成酒です。お店のメニューには、「3年」「5年」「10年」など年数が記載されているのをよく見かけます。

この紹興酒の年数ですが単純に寝かせた年数ではなく、ブレンド後の年数がつけられています。

例えば10年物であれば、10年物を主のお酒として規定の割合(50%)以上を使用。残りの配合の割合は、平均値が10年になるよう、各酒蔵の独自の算出法によって決められるのです。

このブレンドは、紹興酒の味を決める重要なひとつの工程になっています。

「ブレンドしてるなんて邪道だ!」と思われる方もいるかもしれません。ただ、ブレンドしているお酒といえば、ウイスキーが最たるものでしょう。

日本酒の古酒も、紹興酒同様のブレンドをします。お酒造りにおいて、ブレンドは、認められた手法のひとつといえるでしょう。

ただ、最近ではブレンドをしていない紹興酒も流通してきていますので、今後大きく変わっていくかもしれません。

初心者におすすめ!紹興酒銘柄3選

最後に、八-Hachi-が紹興酒初心者の方におすすめしたい飲みやすい紹興酒を3本紹介します。

紹興酒選びにぜひご参考ください!

おすすめ❶「東方特雕」(ドンファン)

一般的な紹興酒とは一線を画す味わい。フルーティで雑味がありません。すっと口に入って広がる酸味。甘味や旨味がその酸をいい具合にサポートしています。

(2025/07/01 20:39:21時点 楽天市場調べ-詳細)

おすすめ❷「玉酔美液」(ユーズイ)

個人的には初めての方にこの紹興酒が一番おすすめです。

完熟した蜜柑を食べているかのような爽やかな甘口タイプ。しつこくなくて、軽やか。「紹興酒ってキツイ味」と思っている方にこそぜひ飲んでみていただきたい!

これは、「善醸酒」(ぜんじょうしゅ)というタイプの紹興酒です。仕込み水に紹興酒を使うことで濃厚な味わいになります。

ネックは、上野の地下中華街でしか入手できない、という点ですね・・・惜しい・・・。

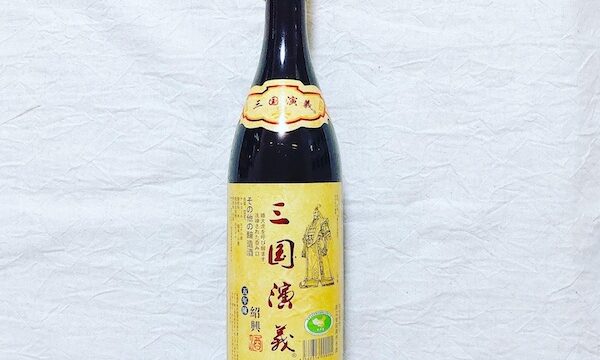

おすすめ❸「三国演義10年」

この紹興酒はご存知の方が多いかもしれませんね。多くの中華料理店で取り扱われています。

味わいは、軽やかな酸味と優しい甘旨が良いバランスで折り合っていて、非常に飲みやすいです。日本酒通の方が「日本酒みたいで美味しい!」とおっしゃっていました。

(2025/07/01 10:19:11時点 楽天市場調べ-詳細)

「紹興酒とは?基礎知識や楽しみ方の徹底解説!」まとめ(参考文献有り)

紹興酒について、定義や製造法、原料など基本的な知識を詳しくまとめました。

紹興酒は米や麹を原料として、じっくり手間暇かけて作られる歴史ある銘酒です。

また情報が入り次第、アップしていきます。「もっとこんなことが知りたい!」などあれば、コメントやメッセージをいただければお調べしますのでお気軽にお声がけください!

ちなみに紹興酒の基礎知識に関して参考にした文献は以下の通りです。

- 『黄酒酿造技术』中国軽工业出版社

- 『黄酒工艺技术』中国軽工业出版社

- 『黄土に生まれた酒 中国酒、その技術と歴史』 東方書店

- 『中国の酒』柴田書店