干杯!中国酒探究家のdonです。

「紹興酒ってどんな原料からできてるの?」

紹興酒が何から作られているか、意外と知らない方は多いのではないでしょうか?

今回は紹興酒の原料についてまとめました。

- 鉴湖水(かんこ)

- もち米

- 麦曲

- 漿水(しょうすい)

- 酒薬(しゅやく)

- カラメル

紹興酒の原料について深く知りたい方はぜひご参考ください。

執筆者紹介 don(門倉郷史)

日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。赤坂・六本木・銀座にある中国郷土料理店で約9年勤務し、黄酒専門店責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。

日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。赤坂・六本木・銀座にある中国郷土料理店で約9年勤務し、黄酒専門店責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。

Contents

紹興酒の6つの原料とは?

紹興酒の主な原料は、鉴湖(かんこ)の水、もち米、麦曲、、酒薬(しゅやく)です。そして、着色のためにカラメルも使用します。

紹興酒に使用する原料は等級が定められており、上質なものが選定されています。

では、それぞれひとつずつ詳しく見ていきましょう。

❶鉴湖の水 | 紹興酒の酒質を決める重要な原料

酒の最もベースとなる原料は、水です。

紹興酒は「鉴湖(かんこ)」という湖の水で仕込みをします。

紹興酒の産地である浙江省紹興市は「東洋のベニス」とも言われる水源豊かな都市です。

鉴湖はかつて、大きなひとつの湖でしたが都市化が進んでいく中で埋め立てられ、今では小さな湖となりました。

現在は、紹興市の南にある会稽山から流れ出る36の水流から得られるものを鉴湖の水として認定しています。

▼鉴湖の場所

鉴湖の水は硬度が適度に低く、まろやかな酒を造るのに最適です。そして硬度が低い中でも発酵を盛んにするといわれているミネラルも豊富です。

紹興酒のふくよかで多彩な味わいの源ともいえるでしょう。

また、産地の紹興市は雨量の多いエリアで年間降水量は約1,400mmで世界平均の約960mmを遥かに上回ります。そのため、水の回転率がよく、澄んだ水が得られる由縁と言われています。

- 紹興酒は鉴湖の水を使用

- 硬度やミネラルなど紹興酒に最も適した水質

- 紹興は雨量が多く新鮮な水が得やすい

❷もち米 | 紹興酒を製造する年に収穫した上級の新米

紹興酒は日本酒と同じ米の酒です。ただ、日本酒がうるち米なのに対して、紹興酒はもち米を原料としています。

もち米は、紹興酒を仕込む年に作られた上級な新米が用いられます。

うるち米ともち米の違いとは?

日本酒で使用するうるち米ともち米の違いは何でしょうか?

それは、粘度です。

お米のモチモチとした感じの源は「アミロペクチン」という澱粉を構成する一つの成分です。

うるち米はアミロペクチン以外に「アミロース」が20%含まれているのに対し、もち米はアミロペクチンのみからできています。

そのため、もち米はモチモチと粘度が高いのです。

- うるち米

- もち米

もち米の産地については、全て紹興産のものかというとそうではありません。

コストの安い安徽省や湖北省、江蘇省など近隣の省からも仕入れます。

ただ、品質は国家基準で規定された等級以上のものでなければなりません。

また、粘性の強いものが使用されています。

最近はオーガニック(有機栽培)で作られたもち米を使用している紹興酒も作られています。

もち米も品質向上をめざして改良が進んでいけば、また新しい紹興酒が生まれていくことでしょう。

- 紹興酒はもち米を原料として使用

- 国家基準で定められた等級以上のものを使用

- 近隣の省から粘性が強いものを選定

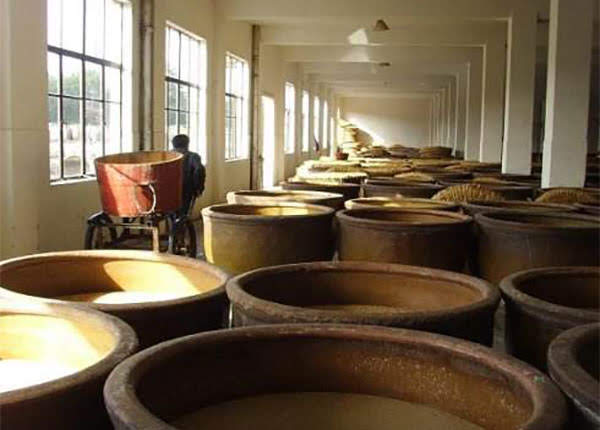

❸麦曲 | クモノスカビが繁殖したレンガ状の餅麹

写真提供:绍兴国稀酒酿造有限公司

写真提供:绍兴国稀酒酿造有限公司麦曲とは、麦に菌を繁殖させた糖化発酵剤です。

「曲(きょく)」とは日本でいう麹のようなもの。

もち米のでんぷんを糖化し、タンパク質をアミノ酸へと変えていく重要な役割を担います。

麦曲は紹興以外の地方で造られる黄酒でも使われており、中国の一般的な麹といえます。

麦曲の特徴としてこれまでクモノスカビや毛カビが繁殖していると言われていましたが、黄麹菌も多く生存していることも判明しています。

ちなみに日本の麹は原料は米でパラパラとしており、「バラ麹」とも言われています。役割は曲と同じですが、別物です。

麦曲の作り方は下記の通りです。

/////麦曲の作り方/////

- 小麦を砕いて水を投入。かき混ぜる

- 長方形の木枠で踏むなどして固める

- 成形したものを稲のわらで包む

- 麹室で約1ヶ月ほど発酵させて完成

- 麦曲は麦に菌を繁殖させた発酵剤

- 曲とは中国版の麹

- 菌は黄麹菌やクモノスカビ、毛カビなど

- レンガ状で固い

❹漿水 | 米を長時間浸漬させて乳酸発酵した水を使用

紹興酒はもち米を洗米したあと、長時間水に浸します(浸漬・浸水)。

これは、原料のもち米に水分を含ませて、その後蒸しやすくするためです。

また、もち米を水に長時間浸けることで乳酸発酵が起こります。

この水は「漿水(しょうすい)」といって、仕込み水として使用します。

乳酸発酵した水は、酸味が強く、紹興酒の味わいを形作る大きな要素にもなっています。

漿水(しょうすい)を使用する目的は2つあります。

漿水を使用する目的

- 醪(酒母)の腐敗防止

- 酵母の増殖促進

そう実はこの製法、以前は日本酒でも一般的に採用されていました。(菩提元や水酛といいます)

今、日本酒の多くは乳酸は人工的に添加されるものがほとんどですが、かつては紹興酒同様に自然の力を借りて乳酸菌を育んでいたのです。

最近ではこの製法を復刻させて酒造りしている日本酒メーカーもあります。

- もち米を長時間浸漬させ、乳酸発酵させた水を漿水という

- 漿水を使用することで、防菌効果、酵母の活動促進を図っている

❺酒薬 | 紹興酒の骨格を作る重要発酵剤

酒薬(しゅやく)とは紹興酒造りにおいて非常に重要な役割を果たす糖化発酵剤です。

別名で、白薬、小曲、酒餅、とも言います。

発酵のために使用する麦曲と何が違うのか混乱してしまうかもしれません。

酒薬は、主に酒母に使用します。

クモノスカビだけでなく、酵母菌も豊富に含まれているため、原料の糖化とアルコール発酵のために重要な役割を果たします。

かつては白・黒の2種類が存在しましたが、今は白薬が主に利用されています。

酒薬の製法は下記の通りです。

- うるち米とヤナギ蓼の粉末水で混ぜて練り、平たい餅状にする

- 古い酒薬の粉末をまぶして、麹室で約4週間寝かせる

- クモノスカビ、毛カビ、その地にいる酵母菌が繁殖

- 完成

- 酒薬とはお米とヤナギ蓼で作り、麹と酵母の役割を果たす

- 主に淋飯酒(酒母)の製造で使われる

❻カラメル | 紹興酒醸造で唯一許されている添加物原料

カラメルは着色とツヤ出しをするために使用します。

紹興酒の多くが褐色です。熟成だけでも色はついていきますが、カラメルを使用することでツヤも加わり、輝かしい褐色となるのです。

大手紹興酒メーカーの製造者によれば微量であるため味にはほぼ影響しないとのこと。

紹興酒の国家規定では添加物の使用は一切認められていませんが、「カラメルは添加してもよい」と定められています。

しかし、最近はノンカラメルの紹興酒が造られています。日本でも少しずつ流通し始めました。

カラメルといえば、紹興酒の楽しみ方として、ザラメを入れることもあります。

この飲み方については、詳しくこちらにまとめましたので、気になる方はご参考にどうぞ!

- カラメルは着色とツヤ出しのために使用される

- 味にはほぼ影響しない

原料が異なる紹興酒銘柄を3つ紹介します!

最近日本でもさまざまなタイプの紹興酒が流通するようになってきました。

例えば、仕込みの水に紹興酒を使用したものや、カラメルフリーなどなど。

というわけで、ここでは一般的な紹興酒とは異なる個性的な銘柄3種類を紹介します!

古越龍山純龍(ジュンリュウ)

紹興酒最大手メーカー「古越龍山」のカラメルフリー紹興酒です。

味わいはかなりドライで、麦の風味が強く感じられます。今までの加飯酒とは一味違う個性を感じられるでしょう。

(2024/07/26 20:14:32時点 楽天市場調べ-詳細)

|

▼上質なグラスで紹興酒を嗜む |

酔美玉液(ズイメイ)

酔美玉液は日本では珍しい「善醸型」の紹興酒です。

善醸型とは、仕込みの水に紹興酒を使用して造られた贅沢酒。

まろやかで濃醇な味わい!まるで完熟したみかんの果汁のようで、スッキリ感もあって、スイスイ飲めてしまいます。

惜しいのは、WEBでの購入ができません・・・。

上野アメ横の地下中華食材店「海羽」でしか見たことがありません。遠方の方は入手しづらいのですが、ぜひ飲んでみていただきたい紹興酒です。

※2023年現在、日本で完売となり、今は販売されていないようです。同じ善醸酒としては、越王台18年があります。善醸酒の特徴でもあるコクや深みがしっかりと感じられます。紹興酒としては珍しい一升瓶で量が多いですが、コスパはとても良いです。ご興味ある方は、ぜひ!

(2024/07/26 19:19:20時点 楽天市場調べ-詳細)

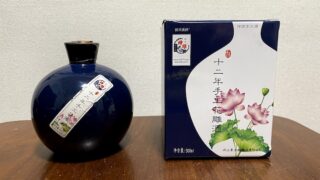

孔乙己12年(通称:コンイージー)

この投稿をInstagramで見る

「黄中皇(ファンジョンファン)」など、歴史ある紹興酒ブランドを輩出している中粮酒業の代表ブランド「孔乙己(コンイージー)」。

紹興産でありながら、日本酒同様に「うるち米」を使用。

紹興酒と比較して、ふくよかながら軽やかで非常に飲みやすい黄酒です。

お米なので「紹興酒」を名乗ることはできず、ボトルにも「特型黄酒」と赤い字で書かれています。

(2024/07/27 11:37:51時点 楽天市場調べ-詳細)

紹興酒の原料についてまとめ

さて今回は紹興酒の6つの原料について解説いたしました。

糯米と麦曲だけでなく、さまざまな原料によって構成されていることがおわかりいただけたかなと思います。

また、紹興酒の中でも原料や製法を変えて味わいが異なるものもあります。今回おすすめした紹興酒もお楽しみ頂けたら幸いです。

原料だけでなく紹興酒全般について知りたいという方は、こちらも併せてぜひご覧ください!