黄酒(ファンジョウ)とは、中国で古くから造られてきた穀物の醸造酒です。

日本でよく知られる紹興酒は黄酒の一種で、その関係と違いを理解すると、選び方と飲み方が明確になります。

本記事では、黄酒の定義、原料と製法、歴史と地域性、味わいや製法による分類、楽しみ方まで要点を絞って整理します。

専門家としての実地の知見を交え、初めての一杯から店づくりやメニュー設計の参考まで役立つ内容にしました。ぜひご参考ください!

▼紹興酒の基礎知識についてはこちらで詳しくまとめております!

執筆者紹介 don(門倉郷史)

日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。中国郷土料理店「黒猫夜」で約9年勤務し、黄酒専門店「酒中旨仙」責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。

日本初の中国酒ガイドブック「黄酒入門」著者。中国郷土料理店「黒猫夜」で約9年勤務し、黄酒専門店「酒中旨仙」責任者も兼任。2020年に独立し現在は黄酒専門WEB「八-Hachi-」やYouTubeなどで中国酒情報を発信中。代々木上原の中華料理店にも在籍。

Contents

黄酒とは?その定義と位置づけ

黄酒(huángjiǔ)は、糯米や黍などの穀物を原料に、麹(中国では「曲」)を使って糖化・発酵させる醸造酒で、中国で最も古い酒類に分類されます。

アルコール度数はおおむね10〜18%前後で、日本酒やワインと同じ「醸造酒」に属します。

中国では地域や銘柄によって味や色が大きく異なり、甘口から辛口まで幅があります。

日本でよく知られる紹興酒は、その中の一系統で、浙江省紹興市で造られる地方黄酒の代表格です。

黄酒の語源と読み方(ファンジョウ)

中国では古くから穀物を発酵させた酒が造られており、戦国〜前漢期に編まれたとされる『周礼』には、すでに複数の酒の分類が記されています。

これが現在の黄酒へとつながる、最古級の文献上の記述とされています。

黄酒はその名の通り、熟成由来による琥珀色を表すものであり、穀物醸造酒の中で上級なものとして意味するようになりました。

中国語の発音は〈huáng jiǔ/ファンジョウ〉。日本では「ホアンチュウ」「ファンジウ」などの表記も見られますが、いずれも同義です。

現代の中国国家標準GB/T 13662-2018では「穀物を主原料とし、麹で糖化発酵させて造る酒」を黄酒と定義しています。

黄酒と紹興酒・日本酒・ワインの関係性

黄酒は、ワインや日本酒と同じく醸造酒に分類されます。

ただし糖化の仕組みが異なります。

| 黄酒・日本酒 | 麹によってデンプンを糖に変えながら同時にアルコール発酵する「並行複発酵」 |

|---|---|

| ワイン | 果実中の糖分を直接発酵する「単発酵」 |

この点で黄酒は、日本酒と同じ高等な技術を要する醸造酒であり、原料や熟成方法の違いで独自の香味を持ちます。

紹興酒は黄酒の中でも浙江省で生まれた銘柄で、糯米を原料に麦曲を使い、長期熟成させることが特徴です。

したがって「紹興酒=黄酒の一種」であり、「黄酒の中でも最も洗練された代表例」と位置づけられます。

原料と製法-なぜ“穀物+麹”で造られるのか

主な原料(糯米・黍米など)

黄酒の主原料は糯米(もち米)です。

糯米は粘りが強い米で、蒸したときに麹が働きやすい状態になりやすい。

そのため甘味や柔らかさが出やすく、黄酒ではまろやかな酒質を生む原料としてよく使われています。

地域によっては、黍(キビ)やモロコシ、うるち米や黒米を使用する例もあります。

穀物の種類は風味に直結するため、原料による違いで黄酒の楽しみ方も広がります。

麹(曲)・水・その他の要素

黄酒の香りと味わいを決めるのが「曲(麹)」です。

黄酒の麹は小麦を主原料にした「麦曲」が中心ですが、南方では紅麹を使用した「紅曲」や、うるち米や糯米を原料とした「米曲」なども存在します。

提供:紹興国稀醸造酒有限会社(無断転載厳禁

提供:紹興国稀醸造酒有限会社(無断転載厳禁曲は、主に菌の働きで穀物の成分を糖に変える一方で、周りの環境から入り込む酵母や細菌が一緒に育つことがあります。

こうしたさまざまな小さな生き物が関わることで、発酵の始まりに必要な酸のバランスが整い、黄酒ならではの深い香りや味わいにつながります。

また、水も酒質を左右する大事な要素で、土地によっても性質が変わります。

黄酒の産地の中には、昔ながらの方法として水の状態を整える工夫をしてきた地域もありました。

こうした下準備が発酵を進めやすくし、味の安定につながると考えられています。

| 日本酒 | 米 |

|---|---|

| ワイン | ブドウ |

| ビール | 大麦 |

| 黄酒 | 穀物(米・麦・粟・黍など) |

製造工程の流れ(蒸す→発酵→熟成)

以下に黄酒の一般的な作り方・工程をまとめます。

- 浸漬と蒸煮:原料となる穀物を水に浸し、蒸気で蒸す

- 製麹と混合:冷却後、曲を混ぜ、糖化発酵へ

- 発酵:甕で前・後発酵、合計で約2〜3ヶ月発酵

- 圧搾と火入れ:発酵後の酒を搾り、加熱して酵母の働きを止める

- 熟成:陶甕などで半年〜数年貯蔵。ブレンドして商品化

この「穀物+麹+長期熟成」という組み合わせこそが、黄酒の複雑で温かみのある味わいを生み出す核心です。

より詳しく紹興酒の製法について知りたい方は、下記を併せてご覧ください。

歴史と地域分類-7000年以上の歩み

発祥と考古学的発見

黄酒の起源はきわめて古く、稲作が始まった新石器時代まで遡ると考えられています。

浙江省・河姆渡遺跡や河南省・賈湖遺跡などから、穀物発酵による酒の痕跡が見つかっており、最古の醸造酒の一つとされます。

中国各地の考古学調査では、紀元前3000年頃の容器内部からも酒石酸など発酵由来の成分が検出されています。

こうした考古学的事実からも、黄酒は「文明とともに発展した酒」と位置づけられます。

「約1万年前の中国上山文化は世界稲作文化の発祥に」人民網日本語版

地域別分類(北方・江南・南方・西方)

黄酒は分類は、地理と気候によって大きく4つの系統に分けられます。

| 北方黄酒 | 黍や黒米などさまざまな穀物を原料に使用。山西や陝西が代表。 |

|---|---|

| 江南黄酒 | 最も生産量が多く、浙江省紹興や江蘇省を中心に糯米を使用。 |

| 南方黄酒 | 福建や広東に見られ、紅曲を使った赤みのある酒が特徴。濃醇でコクがある。 |

| 西方・華中黄酒 | 四川や湖北などで造られているが未知のエリア。今後の発掘に期待。 |

この分類は情報が増えていくとまた変わっていきます。それほど黄酒の情報は未開拓であり、希望に満ち溢れています!

現代日本での流通の状況

日本で広く流通しているのは浙江省紹興市産の「紹興酒」が中心です。

これは国家標準に基づく地理的表示を持ち、安定した品質で輸入されているためです。

一方、福建・湖北・陝西などの地方黄酒は小規模輸入にとどまり、一般消費者の目に触れる機会はまだ少ないのが現状です。

とはいえ、各地の個性を伝える試みが少しずつ進み、専門店やイベントでは地域多様性を紹介する動きが広がりつつあります。

種類と味わいの違い-初心者にもわかる4つの型

干型/半干型/半甜型/甜型の定義と比較

黄酒は糖分量によって大きく四つに分類されます。これは国家標準(GB/T 13662-2018)の指標に基づくもので、残糖と酸度のバランスによって味の印象が変わります。

| 干型(ガンシン) | 糖量15g/L未満。辛口でキレがあり、料理の邪魔をしない。 |

|---|---|

| 半干型(バンガンシン) | 糖量15.1〜40g/L未満。甘味と酸味のバランスがよく、もっとも一般的。 |

| 半甜型(バンティエンシン) | 糖量40.1〜100g/L未満。口当たりがまろやかで、常温・熱燗どちらでも飲みやすい。 |

| 甜型(ティエンシン) | 糖量100g/L以上。デザートワインのような濃厚な甘味を持ち、食後酒やスイーツと好相性。 |

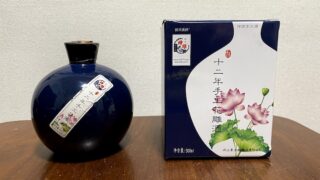

この分類は紹興酒の場合「元紅酒・加飯酒・善釀酒・香雪酒」という呼び名も存在します。

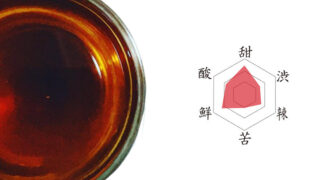

また、黄酒は味わいの構成として「六味」のバランスが重要とされています。

六味についてはこちらの記事で詳しく解説しています。よかったらご参考ください。

アルコール度数・風味・飲み方の目安

アルコール度数はおおむね10〜18%。他の醸造酒と比較してみると、日本酒と同じぐらいだということがわかります。

| 日本酒 | 15°〜16° |

|---|---|

| ワイン | 12°前後 |

| ビール | 4〜7° |

| マッコリ | 6〜8° |

| 紹興酒 | 14〜16° |

干型はすっきりとした酸味と旨味が中心で、冷やしても温めてもバランスが崩れにくい。

半干型や半甜型は、常温〜40℃前後の“ぬる燗”で香りが最も引き立ちます。甜型は10〜12℃程度に冷やすと甘味が締まり、ワインのように楽しめます。

風味の指標で見ると、干型ほどボディが軽く、甜型に近づくほどとろみと香りの厚みが増す傾向があります。

また熟成年数が長いほど色は濃く、香ばしいカラメル様の香り(ソトロン系)が強くなります。

飲み方を変えることで味の層が変化する点こそ、黄酒を理解する上での最大の魅力です。

以下の記事では紹興酒の飲み方やアルコール度数について、詳しくまとめています。ご興味のある方はご参考ください!

紹興酒との違い-黄酒の代表格を知る

なぜ多くの人が「中国=紹興酒」と思うか

日本で「中国酒」と聞いて真っ先に連想されるのが紹興酒です。理由は二つあります。

第一に、輸入量の大部分を紹興酒が占めていること。浙江省紹興市は黄酒の一大生産地であり、長期熟成による安定した品質が評価され、早くから日本市場に定着しました。

第二に、名前の認知度です。紹興酒という呼称は産地名そのもので、「紹興=黄酒の本場」というイメージが定着しています。その結果、「黄酒=紹興酒」と誤解されがちですが、実際には紹興酒は黄酒の中の一系統であり、すべての黄酒を代表するわけではありません。

紹興酒の魅力は、高タンパクによる旨み、製法や麦曲由来の独特な酸味、そして長期熟成によるまろやかさの調和です。他の醸造酒にはない魅力に溢れています。

黄酒と紹興酒の関係性を表で解説!

黄酒は中国全土で造られる穀物酒の総称です。そのなかで浙江省紹興市産の酒を「紹興酒」と呼びます。

つまり関係は「黄酒 > 紹興酒」。紹興酒は“黄酒の代表格”であり、黄酒文化の中心に位置づけられます。

概念的には以下のように整理できます。

| 区分 | 概要 | 主な産地 | 代表銘柄 |

|---|---|---|---|

| 黄酒(=総称) | 穀物を曲で糖化・発酵させる醸造酒。地域ごとに味わいが大きく異なる。 | 浙江・福建・湖北・陝西など中国全土 | 即墨老酒、房县黄酒、客家黄酒など |

| 紹興酒(=地方黄酒) | 浙江省紹興市で造られる糯米酒。麦曲と熟成が特徴。 | 浙江省紹興市 | 古越龍山、塔牌、会稽山など |

紹興酒は黄酒の中でも品質管理が最も整い、国家地理標志保護産品(地理的表示保護産品)として認定されています。

一方、福建の紅曲酒や湖北の封缸酒など、他地域にも独自の黄酒文化があり、それぞれ原料や麹、香味成分が異なります。

したがって「紹興酒=黄酒の中の代表銘柄」という理解が正確です。

紹興酒を入口に、他地域の黄酒へと興味を広げていくことが、中国酒文化の奥行きを感じる第一歩になります。

楽しみ方/ペアリング/購入方法

家庭・飲食店・現地の3つの楽しむ場面

黄酒は飲む環境によって表情が変わるため、家・飲食店・現地の三つの場面で楽しみ方が異なります。

家庭では、小さなグラスで常温または軽く温めて飲むと香りの奥行きが出やすく、日々の食事に合わせやすいです。

お店では、料理との組み合わせを考えながら、味の違う数種類を飲み比べて味覚の幅を知ることができます。清蒸魚(広東風の魚蒸し)から回鍋肉などさまざまな料理と相性が良く、温度を変えてもまた印象が変わります。

現地では、甕から注ぐ生酒や、熱々の黄酒を使った郷土料理など、その土地ならではの飲み方に触れられます。店員さんにおすすめの飲み方を聞いてみるとよいでしょう。

以下のページには東京で黄酒が楽しめるレストランをまとめているので、ご興味のある方はご活用ください。

初めての人におすすめ銘柄・飲み方

初めて黄酒を飲む場合は、甘味と酸味のバランスが整った半干型か半甜型がオススメです。

紹興酒であれば加飯酒や善釀酒。常温でその銘柄の特徴を掴むのもよいですし、冷酒にすると口当たりが良くなってさらに飲みやすくなるはずです。

甜型は濃醇でコクがあるので冷やして食後酒として、干型は料理に合わせて軽く冷やすと良いでしょう。

銘柄選びに迷った場合は、気軽にご相談ください!

保存のポイント

保存は常温の暗所が基本で、直射日光と高温を避ければ品質が安定します。

開栓後は香りが徐々に落ちていくため、冷暗所で保管し、早めに飲み切るのが理想です。

甕熟成の黄酒は瓶内でもゆっくりと変化するため、時間とともに風味が深まることがありますが、開栓後は空気の影響が強くなります。

家庭での保存では、温度変化が少ない場所を選び、横に倒さず立てて置くと良い状態を維持できます。

ただ、日本酒やワインと比較してたくましい醸造酒です。数日で味が大きく変化するということはあまりありませんので安心してお楽しみください。

まとめ – 今こそ黄酒を知るべき理由

黄酒は、穀物と麹を使って丁寧に造られる中国最古の醸造酒で、甘辛の幅や温度変化による味わいの広がりが大きいのが特徴です。

紹興酒が有名ですが、実際には各地で個性豊かな黄酒が造られています。基礎を知れば、家庭の食卓から専門店での飲み比べまで、楽しみ方は大きく広がります。

専門家からのメッセージ

黄酒は、日本ではまだ十分に知られていない分野ですが、料理との相性が良く、日常に取り入れやすい酒でもあります。4つのタイプや原料、製法などを理解することで、自分の好みに合った一本を見つけることができます。

本サイトでは、地域ごとの特徴、銘柄の選び方、飲み方の工夫など、実践的な情報を体系的にまとめています。黄酒をきっかけに、中国各地の食文化や歴史にも触れ、味の世界を広げていただければ幸いです。

筆者: 門倉郷史(中国酒探究家・『黄酒入門』著者)

中国酒探究部 / 中国地酒と下酒菜の角打ち酒場「酒白白」運営

▼黄酒入門の詳細